どう考える?

Cさんの状態や環境が変わっているのに、大切なことや難しい問題に対して、いつも同じ決定で良いのでしょうか?

あなたがCさんの立場だったら、命に関わる問題を、「あなたが不安になるから知らせなかった」と言われて納得できるでしょうか?

ご本人の決定を確認しづらい時、あなたが家族や支援する立場だったら、誰か一人の推測に任せてしまって安心できるでしょうか。また、あなたがご本人だったら、自分のことを理解していない人に、「この人はきっとこうだから」と、一方的な推測で決められて嬉しいでしょうか?

どう動く?

重要なことは何度も確かめる必要がある。

大切なことだからこそ、時期や体調、心の状態によって、考えが変わってしまうことがあります。聞く相手によっても、ご本人の決定が変わってしまうことがあります。重要なことは、その都度、繰り返しご本人に確かめたり、ご本人をよく知る人などから必要な情報を集めたりしましょう。

「ご本人が不安になっちゃうから、伝えないで」で、良い?

情報を伝える伝えないということも含めて、みんなで悩むことが大切。

その上でご本人に相談する。

情報を知りたい、知りたくないは、ご本人の生き方にも関わってきます。それを伝えることによって、なんらかの意思決定が必要となるのであれば、ご本人に確認をした上で伝えることが必要です。その際、ご本人にいろいろ説明する前に、どんな選択肢を用意できるか、ご本人の気持ちをどう読み解くか、その選択肢を選んだ時にご本人にどんな影響を与えるかなどを支援チームで点検し合う、事前準備のためのミーティングを持ちましょう。

重要なことが分からないとき、みんなで決める必要がある。

支援する側の人の多くは、失敗を怖れてご本人に大切な機会(経験)を失わせてしまわないか、逆に、失敗させてしまったら自分の責任にならないかという葛藤と、日々戦っているのではないかと思います。そんな葛藤こそ、支援チームで共有し、ご本人の過去の言葉、記録、今までの状況や表現などから、疑問や気づきを話し合うことで、解決の糸口が見えてくるはずです。チームで協力し合って、意思決定を支援していきましょう。

Cさんの場合、その後は…

以前Cさんを見たことのある別の医師から「支援チームで考えましょう」と提案があり、今の担当医と看護師、ケアマネジャー、以前担当した医師やソーシャルワーカー等と家族が集まりミーティングを開催。各々の立場でCさんに関する情報を出し合い、話し合ったところ、「気が小さいけど意地っ張りなところもある」、「まだ切実ではないと思っている」、「自分のこと以上に家族のことを心配している」などが分かってきました。その情報を元に、伝えるメリットやデメリットについてチームで検討を重ね、ゆっくり時間をかけてCさんに確認した上で、今の状態を伝えることにしました。Cさんは現実を知って、ショックを受けた様子も見られましたが、その後、今後の治療や自分にもしものことがあった場合について、家族や支援チームといっしょに決め、今は安心して療養しています。

意思決定支援にあたってのポイント③

チームによるアプローチ

「人生会議(ACP)」の一例を参考に、具体的な方法についてご紹介します。

関連するガイドライン

人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン

身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン

※「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」は、既存の制度やサービスの利用など、医療現場において医療機関や医療従事者が対応を行う際の対応方法を示したものです。ガイドラインのP.25からは、ご本人が医療における意思決定が困難な場合の、成年後見人等に期待される具体的役割が掲載されています。

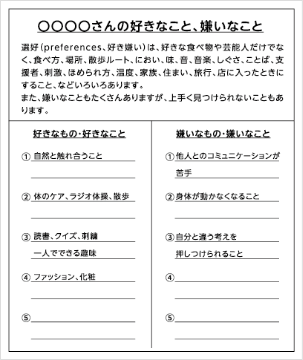

| 意思決定支援の対象者 |

医療に係る意思決定が難しい人

|

| 意思決定支援の担い手 |

担当の医師と看護師及びそれ以外の医療・介護従事者

ソーシャルワーカーなど社会的な側面に配慮する人、ご本人の心身の状態や社会的背景に

応じてケアに関わる関係者(ケアマネジャー、介護福祉士)なども想定

|

| 対象となる主な場面 |

- ①病状の進行や身体機能の低下が見られる場面

- ②治療の変更が求められる場面

|

| チームによるアプローチの方法 |

ご本人をもっともよく知っている医療・介護従事者が話し合いを始めることが望ましい。

▶ 病状や今後の経過の話が必須であり、それが良いきっかけとなるため。

ご本人や家族、ご本人の意思を理解している人とは、礼儀正しく丁寧に話をする。

- ・ご本人・家族等の不安を考慮して、コミュニケーションはやさしく分かりやすい言葉で。

- ・ご本人の感情(表情・視線・しぐさ)に気づいたら、感情への対応を優先する。

- ・最善を期待して、最悪に備える。ともに希望を持ち、ともに心配する。という姿勢で。

事前にできる限りの範囲で、ご本人の気持ちや心構えを確認する。

- ・病状や今後の医療・ケアについて理解しているか。

- ・「病状が進んだ時」について考えたことがあるか、考えたことがなくても考えることに抵抗はないか。

- ・療養や生活での不安や疑問、希望、大切にしていること、してほしくないこと、治療の選好 等

- ▶ご本人の気持ちの柔軟性をあらかじめ確認しておくことで、ご本人の意思の推定を試みる関係者やチームの苦悩も軽減する。

ご本人の意思を理解して共有している人とともに

医療・ケアチームで繰り返し話し合い、意思決定を共有する。

家族も支援チームの一員と考え、協力し合う。

|

支援チームによる話し合いのチェックポイント

- ご本人の意思決定能力の判定や、支援方法に困難や疑問を感じ、また、ご本人の意思を実現した場合に、他者を害する恐れがあったり、本人にとって見過ごすことのできない重大な影響が生ずる場合には、チームで情報を共有し、共同して考えているか。

- 意思決定支援の話し合いでは、参考となる情報や記録が十分に収集されているか。ご本人の意思決定能力が踏まえられているか。参加者の構成は適切かなど、意思決定支援のプロセスを確認しているか。

- 意思決定支援の話し合いへのご本人の参加を検討しているか。

- 意思決定支援の話し合いの開催は、意思決定支援チームの誰からも提案できるようにし、話し合いでは、情報を共有した上で、多職種のそれぞれの見方を尊重し、根拠を明確にしながら運営しているか。

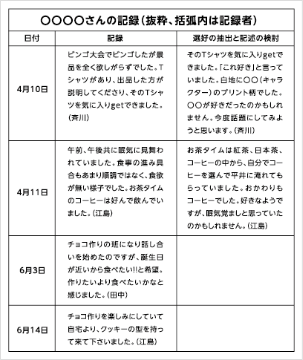

- 話し合った内容は、その都度文書として残し共有されているか。

- 意思決定プロセスを踏まえた支援を提供するとともに、その過程や結果をモニタリング・記録し、評価を適切に行っているか。

参照:認知症の人の日常生活・社会生活におけるの意思決定支援ガイドライン 読み方と活かし方

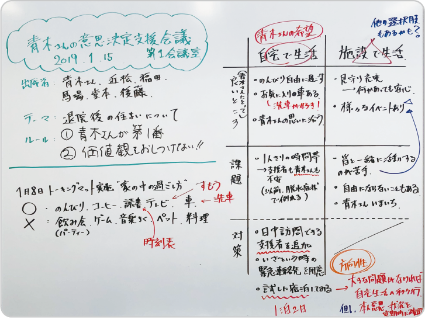

ご本人と支援チームによる

話し合いの記録の例(ホワイトボード)

※イメージです

詳しくは、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」[1.1MB](解説篇)

「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」[2.2MB]をご覧ください。

ホーム

ホーム